2017.02.03 薪ストーブと煙突の取り替え工事

福岡県筑紫野市の既設住宅で、薪ストーブと煙突の取り替え工事を行いました!

このたび、その役目を終えることになりました某メーカーの商品です![]()

紙や乾燥が甘い薪など、何でも焼却してくれる心強い奴でした![]() ・・・。

・・・。

しかし、シングル煙突の危険性や煙突掃除の頻度など、あらゆる面に不安を感じて、

取り替え工事の決断となりました。

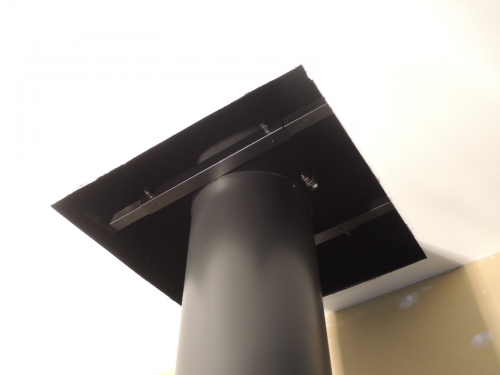

さて、先ずはシングル煙突の撤去から開始です![]()

その作業中、丸く開いた穴を見て・・・、

出来心で巣箱に仕立てみました。小鳥が来てくれるとよいのですが![]()

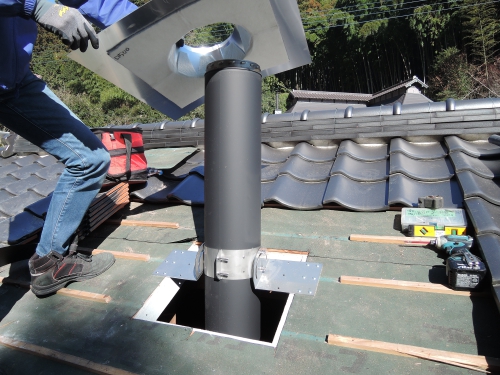

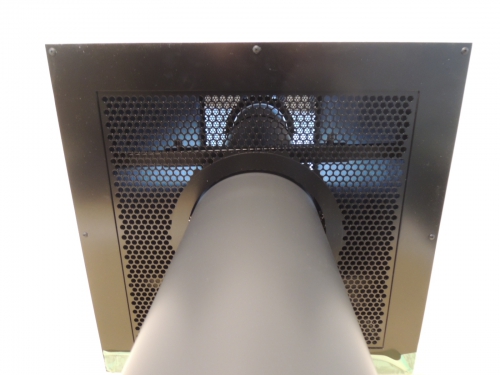

位置出しを行い、屋根瓦を取り外します。

野地板の開口をおこない・・・、

断面を不燃材で覆います。

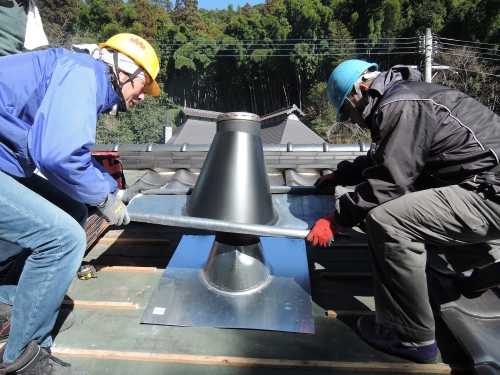

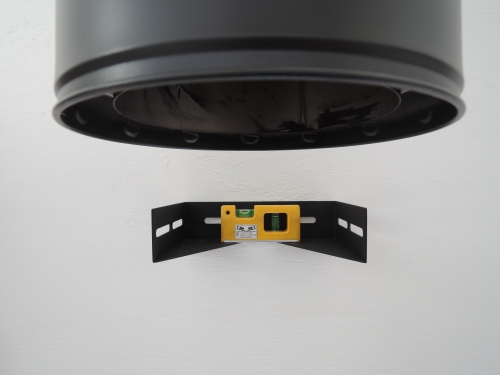

煙突の固定後、結露防止済みのフラッシングを取り付けます。

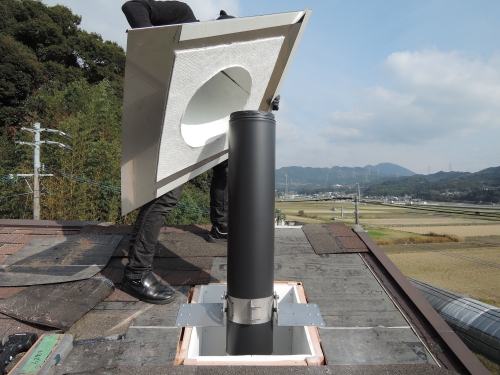

その上に、鉛製のフラッシングを被せて二重の雨仕舞い対策です![]()

瓦を復旧して、外部の工事が完了です![]()

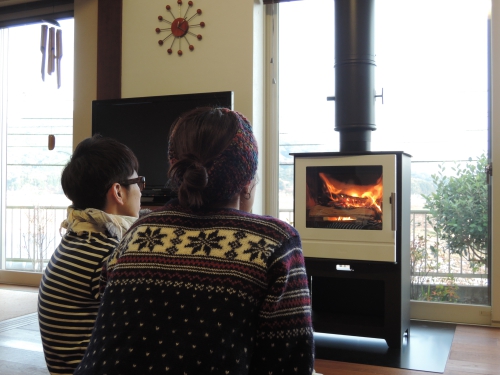

きっと、この後ろ姿でお分かりでしょう! 薪ストーブ本体の搬入です。

土間に埋め込まれたレンガが炉台となります。

台車から下ろして煙突と接続です![]()

そして、お昼には新しい薪ストーブに火が入りました![]()

薪ストーブは ノルウェー製 ヨツール社 F400 です。

名実共に、世界No,1の薪ストーブに間違いは無いでしょう。

デザイン、クオリティ、使いやすさ、コストバランス、サイズ感など良い特徴が沢山あります。

事実、日本で一番売れている薪ストーブです![]()

日が傾き始めた里山に、たなびく煙が温もりを感じさせますね![]()